「第二回かぐやSFコンテスト」の応募作です。

テーマは「未来の色彩」

最終候補には残れませんでしたが、審査員の橋本輝幸氏によるHonorable Mention(選外佳作)に挙げていただきました。

ありがとうございます。

以下本文です。

(応募時に気になった文字を1字だけ修正していますが、それ以外は応募時のままです)

見上げた夜が歪んだ。

ヤナクチ・イヅキは「まだ慣れないな」とつぶやく。定時にあがったから、日が沈んで間もない。あたりには同じように家路をゆく人たちが歩いているが、流星雨や月食でもないのに立ち止まって空を見上げている人は、他にはいない。会社帰り、いつもの通り道。

いつもより少し早く駅について買い物をして、ふと見上げた空は、しかしもちろん星空そのものが歪んでいるわけではない。星々とイヅキの間にある空気、その分子の流れが見えている。まるで大きなシャボン玉が密接して、変形しながら流れていくようだった。

そういえばさっきの夕陽だ。夕暮れの光景が、ひと言で言い表せないほどに色彩豊かなのは、経験でも絵画や写真でもそうなのだと思っていた。でも間違っていた。

これまでは夕暮れの色、とひと言で済んた。口にするときは今でもそうだ。しかし夕暮れの色と言っても様々な色合いがあり、目で感じる部分もあれば実際にその色が存在しているものもる。それが人の感じる色の豊かさでもある。

だが今やその様相は混沌として、夕暮れを構成している波長の詳細なスペクトルが、個別の色の情報となり目に飛び込んでくる。どんなに遠くても目に映る限り避けられない。そしてそれは、これまでに人が目にしてきた色というものと違い、むしろ情報に近い。だがそれを現そうとすれば、人は「色」以外の言葉を、まだ見つけられずにいた。

「わたしは、どこに立ってんだ」

足もとは、アスファルトの地面だ。確かにアスファルトとして認識できる。だが目に入るのは、そのアスファルトの分子構造などの組成や原材料の出自、今の温度などの情報が色として飛び込んでくる。

「イズキ、ひさしぶり」

空を見上げていたイヅキは、肩を叩かれ振り向いた。

「あ、元凶」

「久しぶりに会った友だちに言う言葉がそれか」

「はいはいサエダ・カナヒさん、元気そうね」

カナヒは幼稚園から高校まで一緒だった友人で、今は若手の研究者だ。彼女は、この現象の元凶と目される東創学院大学で、人間が色をどのように認識しているかの研究を行っていた。そこではさらに進んで、脳の認識機能の拡張についての実験が進められていた。だがあるとき、試薬が流出した。生命への危険はないが、試薬は風に乗って瞬く間に広がり、わずか一ヶ月で海を渡り国境を越え、四年でほぼ全ての人類に行き渡った。

この試薬は網膜の解像度を劇的に上げるとともに視神経の情報転送量も大幅に増大させる。そのうえ脳による認識の精細さをこれまでの数十から百万倍以上に引き上げた。

それにより、世界の様相は一変してしまった。しかも遺伝的に継承されることがほとんどだった。治療方法は見つかっていない。

世界中から非難されてしかるべき大事故で、実際に責任を問う声も大きい。

だが恩恵もあった。情報量の劇的な増大で、僅かでも網膜や視神経の機能が残っていれば、目が不自由になっていた人々の視力が回復した。

また色の階調がこれまでとは格段に見分けられるようになり、見間違いなどが減り、あらゆる事故が低減した。車などは、自動運転から手動に回帰したドライバーも多い。

試薬による影響の最初期に、一時間ほど世界が蛍光色に染まって見えるため、この症状は「蛍光症」と通称されている。

イヅキは、へらへらと締まり無く笑う友人に近づき、両手で顔を挟んで覗き込む。

「カナヒ、あんたなんだか顔が変」

「元凶の次は言うに事欠いて人の顔を」

「違う。見え方がおかしい」

「それはわたしが元凶じゃないよ。間に大きな空気の層がなければ、歪んだりしない。でも、どういうこと?」

「顔の表面の皮膚が、流れているように見える」

「どういうふうに?」

カナヒの目が好奇心で光ったのは、蛍光症でなくても分かる。

「顔が面で頬とかおでこのパーツごとにせめぎ合っている感じ」

「わたしの顔、実際にはそんなふうに動いてないよね」

「そうだね」

イヅキは、カナヒの顔を挟んだまま答える。

「気体や液体の情報が見えるのとは違う?」

「違うね」

「まわりの人たちはどう見える?」

イヅキはまだ手を離さず、あたりを見渡す。

「顔とか手とか、露出してる部分が流れてる」

「今からウチに来て」

「ウチというのは、イエのことではなく……」

「そう、研究室」

イヅキは手を離すと、くるりときびすを返した。

「おやすみ。またね」

イヅキは二歩も行かないうちに、細い割りに握力の強い手で、がっしりと両肩を掴まれた。

「ウチに、おいで、親友のイヅキさん」

イヅキはカナヒに対してだけは、昔からなぜか諦めが早かった。

カナヒの所属する研究室は、イヅキの最寄り駅からわずか二駅。駅から徒歩七分。ふたりはあっという間に研究室に着いた。研究室には、カナヒに呼び出された男子学生が一人、待機していた。

「まだ海のものとも山のものともつかないってところだから、助手は一人で充分」

イヅキは上着を脱ぎ、眼底検査に使うような器具を言われるまま覗き込んだ。傍らに立つ男子学生が器具を調節し、少し離れたデスクでイズキがなにやらモニターしている。

「人をモルモットみたいに」

「そういうのいいから。何が見える?」

「蛍」

「え」

「だから蛍。蛍みたいな光がいくつか、点滅? 明滅? してる」

「色は」

「蛍っぽい、蛍光グリーンとイエローの間みたいな」

「やはり何かおかしいね。ここで発光しているのは、人間の可視光以外だけなんで、いくら蛍光症でも見えるはずはないんだよね」

「じゃあ今見たのはなに?」

イヅキは器具から目を離して聞く。

「わたしの顔、まだ流れてる? そっちの彼の顔も」

カナヒの問いに、イヅキは頷く。カナヒは立ち上がり、イヅキに歩み寄った。

「どういうことだろう、気体や液体の構造が認識できるのとはたぶん違う。かといって流れるというのは、構造変化の予兆を現すものとも考えにくい」

「要するに老化ってこと?」

「そんな、未来を見るような機能は、あの試薬にはないはず」

「でも、何年か前には、こんなことになるなんて予想できなかったんだから、何が起きてもおかしくないよ。これって副作用かな」

「副作用というのもどうなんだろう。もちろん、これだけでは何も言えないというのはあるけど。明日から本格的に調査に検査、検証だね」

「わたしは仕事が」

「辞めて」

「嫌だ」

「人類のために」

「あんたの好奇心のためでしょ。ご免被る。人の仕事をなんだと思ってるの」

「そうだよねえ。悪かったよ」

まるですまなそうでない顔の友人にかまわず、イヅキは上着と荷物を取ると、部屋を後にしようとした。その足が止まった。

「ねえ、地震かな」

イヅキが天井を見上げる。照明は揺れていない。

「揺れてなんか、あれ?」

カナヒが言い、男子学生も首をかしげる。

次の瞬間、研究室が音も無く崩れ始めた。地震などで崩壊するのではなく、ぐにゃりとたわんで潰れてくる。少なくとも、研究室にいる三人はそう認識した。原形を留めていない、開いたままのドア枠に手をかけたイヅキが怪訝な顔で、中にいる二人を振り返る。

「歪んでないよ、このドア。そう見えているだけだ」

「そう認識しているだけってこと?」

「ニュースは」

三人は、歪んで見える自分のデバイスを苦労して操作し、これがここだけの現象なのかを確かめようとした。

「世界中だわ、これ」

カナヒが呆然としてつぶやく。

「そうみたい」

全世界で、あらゆるものの形象が崩壊して認識されつつあった。画面も表示される内容も崩壊しているのではっきりしないが、それだけは分かった。

「逃げなよ、カナヒ」

「なんで」

「こんなの世界中で大事故になる。下手したら殺されるよ」

「でも」

数秒、世界は人類の認識の外になった。

イヅキとカナヒは、イヅキのマンション近くの公園でベンチに座っていた。目の前には自然観察のできる大きめの池があり、その向こうに夕陽が落ちていく。

「綺麗だねえ」

イヅキがほっとしたように言う。

「たまにはじっくり眺めるのもいいね」

「で、結局なんだったの」

「わからん。今のところは」

「調査に検査、検証してるんじゃないの」

「もちろんしてるよ」

その日、人間が全てのものの形を見失っていた数秒間、重大な事故は起きなかった。世界中で、計っていたように、自動運転やセーフティ機構がこれ以上無いほど適切に働いた。

また視力が回復していた人々が元に戻らなかったのも、カナヒたちに幸いした。

階調の認識精度は高いままで、人間はこれまでよりも豊かな色彩世界を手放すことにはならなかった。

「仮説は? 思いつきでもいいよ」

「馬鹿みたいなんだけど、私たち、試薬の流出からの四年間、存在があやふやだったのかもと」

「量子なんたら的な」

「それとは違う」

「というと」

「そうねえ」

「あの蛍光症を引き起こした試薬の効果って、私たちは、網膜の解像度と、神経の情報転送量増大、脳の処理機能の高速化だと確定できていたと思っていたんだけど」

「それが違った?」

「ニューロン内を電気的に伝わる電導の電位と経路のねじれ現象が引き起こされて、それで認識精度も向上したけど、使いすぎて焼き切れたみたいな」

「それだとあのあと視力が落ちるんじゃ」

「それが蛍たるゆえんね」

「どういうこと」

「あれは肉食だから」

「本物の蛍は関係ないでしょう?」

「あの一時的に世界が蛍光色で見える症状、あれ、化学的な神経伝達によるリカバリだったのかもしれない」

「電位的なねじれを食ったってこと?」

「わかんないけど」

「わかんないのか」

「そんなすぐに分かったら苦労しないよ。これから調査に検査、検証していくよ。なんとか研究は続けられそうだし」

「とりあえず、今だけは夕陽でも眺めてようか」

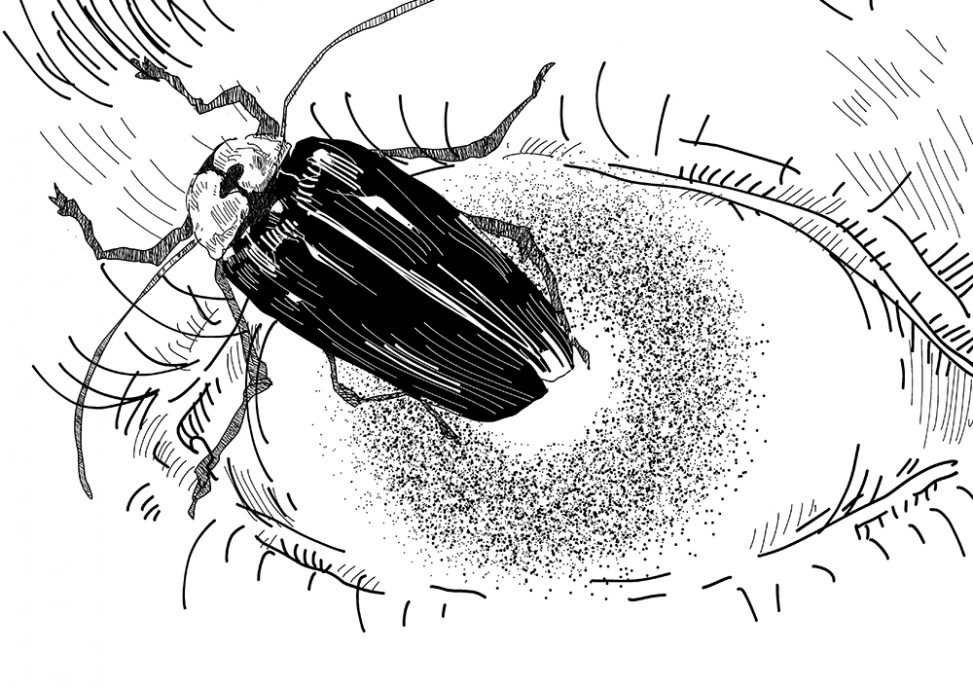

やがて陽は沈み、目の前の池では、放されている蛍の光が飛び交い始めた。イズキはその光の軌跡が幾重にもなり、歪んでいるように感じた。

(完)

第一回かぐやSFコンテスト 選外佳作「二時限目のチャイム」はこちら→ http://ohyatsu.jp/?p=2052

1件のコメント

1件のピンバック